Psychoeducation 再考

- 2025.08.31

- 日記

先日の弊ブログの記事でお知らせしましたが、2026年3月7日・8日の両日、山梨県甲府市にある山梨県立大学池田キャンパスにおいて、第25回心理教育・家族教室ネットワーク研究集会in山梨が、弊法人理事長の吉尾隆が大会長となり、不詳私が実行委員長を拝命して開催される運びとなりました。

研究集会を開催するにあたり、私と心理教育との歴史を振り返ってみたいと思います。

※今回は長文になります。申しわけありません。

私が精神科領域での心理教育を知るきっかけとなったのは、1990年頃、当時の山梨県立北病院(以下・北病院)でデイケアを立ち上げようとしていたころだったと記憶しています。当時から北病院では統合失調症をお持ちの方の社会復帰についての支援に力を入れていましたが、「薬物療法だけでは病気の再発は防げない」という思いから、精神科リハビリテーションとしてのSST(ソーシャルスキルズ・トレーニング)やデイケアの導入を図っていました。

そのような中で、デイケア開設準備にかかわった私と、現・北病院名誉院長の藤井康男先生、作業療法士の辻貴司さんなどと勉強を進めていたときに出会った本がアンダーソン、レイス、ハガティ著による「分裂病と家族」という本でした。この本には、当時「分裂病」と呼ばれていた病の歴史や治療法、そして、当時発展をみせていた感情表出 Expressed Emotion 研究の成果などから、ご家族が発病の原因ではないこと、ご家族が病気を持つ方と暮らしている時に起こる高い感情表出(HEE)と再発の関係や再発防止のためには、薬物療法だけではなくご本人のリハビリテーションとともにご家族の感情表出が低下することの有効性などが書いてあったのでした。この本で私は「心理教育」というものがあることを知りました。当時の薬物療法以外の支援について手探り状態であった私には大きな影響のあった本でした。

ちなみに、最近のネットワークメタ解析においてもこれまでの3,594 件のうち論文の適格性について評価された結果、72件のランダム化比較試験が対象となしましたが、主に抗精神病薬療法への追加として行われた20の心理的介入が比較されたました。その結果は、家族介入(標準治療に対する再発のOR 0・35、95%CI 0・24–0・52)、再発防止プログラム(OR 0・33、0・14–0・79)、認知行動療法(OR 0・45、0・27–0・75)、家族心理教育(OR 0・56、0・39の0・82)、統合介入(OR 0・62、0・44–0・87)、および患者心理教育(OR 0・63、0・42–0・94)は、1年後に通常の治療よりも再発を減少させたものの、家族へのアプローチが最も再発オッズ比が低いものでした。

Bighelli I. et al,. :Psychosocial and psychological interventions for relapse prevention in schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis.Lancet Psychiatry. Vol.8(11)p960-989,2021

その後、私は北病院デイケアにおいてご家族の方への心理教育プログラムを開始しました。モデルとなったのは、「分裂病と家族」に載っていた”サバイバル・スキルズ・ワークショップ”という、ご家族への疾病情報の提供とご家族がご本人への対応スキルを向上させるためのセッションの組み合わせでした。転勤先の桜ヶ丘記念病院ではご家族への心理教育プログラムに加えてご本人向けへの疾患教育やSST、またヒアリングヴォイシズのような対処法を考える内容も付けくわえました。そのような中で「心理教育・家族教室ネットワーク」が2000年頃(記憶があいまいで申し訳ありません)に設立され、多くの実践家の皆さんから刺激と知恵をいただきました。

住吉病院に赴任してからはWRAPに出会い、ご本人に対しては疾患モデルに基づく対処スキルの修得よりも、ご本人の目指す生き方実現にはどうしたらよいのかを一緒に考えるようになり、また、桜ヶ丘記念病院にいた頃から、吉尾現理事長と手がけけてきた薬物療法適正化の流れから、減薬さらには断薬についての話をご本人と持つようになり、このことを通じて「ご本人のことを最も知っているのはご本人」という、当たり前のことに気がつくようになりました。また、LEAPやオープンダイアローグなどの対話を通して、立場や上下関係を棚に上げた、肩書のないフラットな人々のつながりが重要であることも体感するようになりました。

一方で、住吉病院の元々の強みであった、セルフヘルプグループの在り方からは、専門知と実践知の融合は必ずしも必要でなく、おのおのの立ち位置についての協調と理解が重要であることも実感するようになりました。

「リカバリー志向」とされる私たちの考えは、だんだんと「教えること」よりも「相互に学ぶこと」に重点を置いてきているように感じますし、あらためて「病気」とは何を指しているのか、なぜ「症状」とか「トラウマ」のような学術用語で人の置かれている環境としての「逆境」が、その人の持つネガティブな側面として語られなければならないのか、について考えるようになりました。

さて、心理教育・家族教室ネットワーク – The Japanese Network of Psychoeducation and Family Support Programでは、心理教育は次のように定義しています。

<心理教育とは>

1)精神障害やエイズなど受容しにくい問題を持つ人たちに(対象)

2)正しい知識や情報を心理面への十分な配慮をしながら伝え(方法1)

3)病気や障害の結果もたらされる諸問題 ・諸困難に対する対処法を習得して

もらう事によって(方法2)

4)主体的に療養生活を営めるように援助する方法(目標)

となっていますが、実際の運用上は

※単に知識や情報を伝えるのではなく、困難を乗り越える技術や現実に

立ち向かう力量を修得すること(empowerment)や、困難を解決できる

という自身(self-efficacy)を身に着けること、自己決定、自己選択ができる

ことを目指す。

とされています。

このJNPFの定義は2004年のものであり、20年以上が経過していて、その間精神医療や精神医学を巡る状況も変化してきています。

1)「受容しにくい問題を持つ人たち」を対象にするという考えについては、その問題とされる状況は個人のものではないと考える考え方があります。アメリカ連邦保健省薬物依存精神保健サービス部(SAMHSA)のツールキットでは、ご本人やご家族は「(治療の)対象」ではなく、「協力者」あるいは「チームの一員」とされているという指摘もあります。そして「受容」とはご本人が自ら置かれている状況への向き合い方の一つの選択肢ではないかとも思います。ちなみにツールキットにも「知識を共有して『一緒に』精神症状に対処するこの協働的アプローチは、心理教育モデルの中核で、この協力関係がリカバリーと社会的成功への本質である」とある通り、なんらかの精神的困難(逆境)を通して出会った、専門職と言われる人たちとご本人、またはご家族関係性自体も検討する必要があるかもしれません。

2)「正しい知識や情報を心理面への十分な配慮をしながら伝え」については、「正しい」情報は本来あるのか、ということをもやもや考えています。専門家や研究者の発する情報とご本人ご家族の経験による情報の価値に差があってよいのか、なにより統合失調症を含むさまざまな精神疾患の情報はアップデートされているし、いろいろなモデルは仮設の域を出ないものが多く「よくわかっていない」ということがきちんと伝わっていない可能性もあります。たとえば、ストレス脆弱性モデルは精神疾患だけが対象ではなく、「病気の原因を説明するモデル」ではありません。そして情報を伝える立場にあるからといって支援者の方が「立場が上の人」になってしまわないように注意が必要です。

3)「対処方法を修得してもらう」という表現について、私たちのミーティングでは「トレーニング」や「習い事」の側面は少なく、「正解はないかもしれないけれど、いくつかの提案の中から一つか二つ、お土産になりそうなものを持ち帰ってください」という方向性です。

4)「主体的に療養生活を営めるよう援助する」についてはもう間違いなく、目指しているのは「療養生活」ではなく、市民の一員としての生活だと思います。「援助する」については「するーされる」の権力差を生じさせないためにつながりや協働関係をもつことに自覚的でありたいと思いました。

いろいろと批判的な書き方だと感じられたかもしれません。しかし、この「心理教育」の定義は四半世紀前にはいたってリベラルな考え方でした。その後、ピアサポートなどを含むリカバリー運動やさまざまな精神医学の進歩/変化に伴って、私たちは考え方を変化させてきた結果、「心理教育」の定義そのものを見直す時期が来たと感じており、これまでの考え方が間違っているとか、必要のなかったものであると主張しているのではないことを理解していただきたいと思います。今日の社会では生まれたところや皮膚や目の色、性の自認によって人々を区別しなくなったように、「心理教育」においても「病気/健康」「患者/家族/支援者」のような区分けによる立場または能力の優劣のような二元論に基づかないアプローチがしっくりくるのではないかと考える次第です。

そして、”Psychoeducation”は、これまで「心理教育」と訳されてきましたが、前半の”psycho”の部分は接頭語として「精神」「心理」をあらわすものとされており、これらは明治時代にあらたに外国語を翻訳した場合の日本語として使用され始めたもので、語義の定義としてはあまりブレがないと感じます。一方で、後半の「教育」と訳されている”education”の部分ですが、「教育」という言葉は江戸時代以前から漢語・日本語として使われていたとされています。この語の初出は中国の「孟子」にあるといわれているのですが、わが国では江戸時代に藩校などで当時のエリート階級のための学校での活動内容や目標を書きとめた文書のなかに確認されており、「知識を伝授して弟子を育てる」というニュアンスに近いものでした。町民の通っている寺子屋などについては「教育」という表現はなされていなかったと聞いています。

明治時代になり”education”が、エリートへの知識伝達だけではなく家庭での子育てや、学校での教授活動、そして国の青少年育成方針に関することなどをさすようになりました。初代の文部科学大臣であった森有礼は欧米列強のなかで日本が生き残るためには、限られた人間だけが技術や知識を習得しても間に合わないと考えるようになり、富国強兵の一環として学校を設立し、義務教育制度を作り上げた際に、”education”の翻訳語として「教育」を使いはじめました。

しかし、福沢諭吉は”education”を「教育」と翻訳することに反対しました。

福沢諭吉著「文明教育論」によれば:

「学校は人に物を教うる所にあらず、ただその天資の発達を妨げずしてよくこれを発育するための具なり。教育の文字ははなはだ穏当ならず、よろしくこれを発育と称すべきなり。かくの如く学校の本旨はいわゆる教育にあらずして、能力の発育にあり……。」 とあります。

福沢諭吉は”education”を、本来エリート層の知識伝授を示してきた単語である「教育」などとは訳してはいけない、「発育」と訳すべき、と考えていたようです。なぜならば”education”の表す範囲は、漢語由来の「教育」のそれよりもはるかに広く多岐にわたっており、その対象は子どもや若い人ばかりではなかったからでした。たとえば、英語文ではカイコを養ったり、動物を飼い馴らしたりするようなことも、”education”とされていたのです。これらの意味の違いを受けて「教育」には学校で知識を教えたり、ある国の為政者たちが、その国にとって有益な人間を形成することを目的とする「狭義の教育」に対して、人間の身体面・精神面のどちらの面にも影響を与える、家庭生活のような小規模なものから、地域や民族というような規模の大きなものまでを含む社会活動を通して自然に与えられる、意図的でないものも含む影響を「広義の教育」があるとする立場もあります。

私たちの”psychoeducation”とは、意図的に人々を一定の方向に誘導する「狭義の教育」ではないことについて、さまざまな局面で確認していく必要があると思います。なぜならば、ご本人やご家族の直面している「困りごと」や「苦悩」もしくは「逆境」を、克服すべきものや解消すべきものであるとみなしたり、「治療」によって正しい生き方(健康)や機能が十分な家族の在り方が目指されるべき、とは考えないからです。私は人の生き方や在り方について、可能な限り「その人らしさ」が目指されることが望ましいと思います。このことについては、私自身の家族観や学校での体験が基盤にあると思われますが、ひょっとすると多くの人が苦手意識を持っているかもしれない「教育」の単語についても再考の必要があるのかも、と思ってもいます

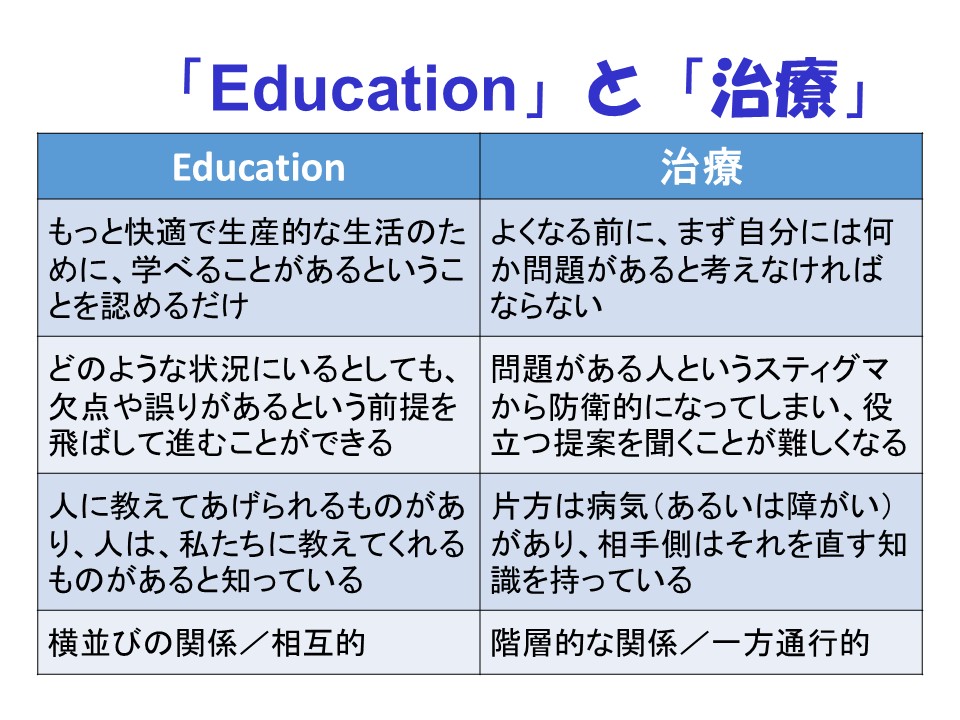

一方で、”psychoeducaion”の多くは、医療機関で、(効果のある)治療の一部として行われている点も着目することが大切です。治療がよろしくない、と言っているのではありません。その関係性のネガティブな側面に着目し、意図的に”(psycho)education”を進めていく必要があると考えています。

2026年の心理教育・家族教室ネットワークの研究集会については、これから少しずつ内容を練っていますので、このブログなどでも情報発信をしていくつもりです。

最後までお読みいただいた方、ありがとうございました。

-

前の記事

学ぶとは誠実(まこと)を胸に刻むこと 2025.08.29

-

次の記事

心理教育ネットワーク研究集会ポスター第1弾 2025.09.05